文化生活

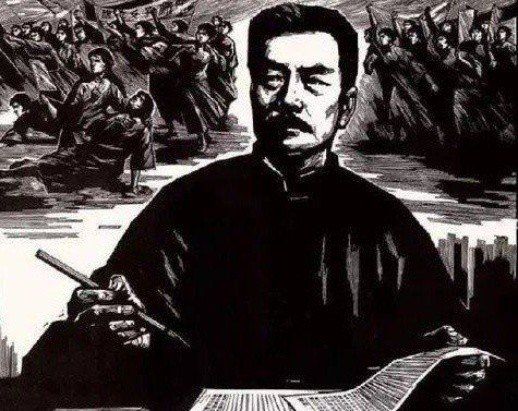

鲁迅诞辰140周年!他的精神仍具有现实意义

140年前的今天,中国诞生了一位伟大的文学家,开国元勋毛泽东曾高度赞誉这位先贤!他的精神激励一代又一代中华儿女,尤其是他的斗争精神,在新时代仍具有现实意义。

回顾1937年10月19日,毛泽东发表文章《论鲁迅》,文中称鲁迅在中国的价值,要算是中国的第一等圣人。孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人。他并不是共产党组织中的一个人,然而他的思想、行动、著作,都是马克思主义的。他是党外的布尔什维克。尤其在他晚年的时候,表现了更年轻的力量。

鲁迅生于1881年9月25日逝于1936年10月19日,原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响。

毛泽东在《论鲁迅》中讲,他用他那一支又泼辣,又幽默,又有力的笔,朝着他所经历的腐败社会进攻,为真理与自由而斗争。他往往是站在战士的血痕中,坚韧地反抗着,呼啸着前进。《论鲁迅》总结鲁迅的三个特点:第一个是他的政治远见,他用望远镜和显微镜观察社会,所以看得远,看得真。第二个就是他的斗争精神。他看清了政治的方向,就向着一个目标奋勇地斗争下去。第三个是他的牺牲精神,他一点也不惧怕敌人对于他的威胁、利诱与残害。他一点不避锋芒地把钢刀一样的笔刺向他所憎恨的一切。综合上述这几个特点,形成了一种伟大的鲁迅精神,鲁迅的一生就贯穿了这种精神。

关于鲁迅精神,总书记习近平多次在讲话中提及,他曾引用鲁迅话语喻中国精神,2014年2月7日新华社“新国际”微博报道,看望中国冬奥会健儿时,习近平引述鲁迅的话,“我每看运动会时,常常这样想:优胜者固然可敬,但那虽然落后而仍非跑至终点不止的竞技者,和见了这样竞技者而肃然不笑的看客,乃正是中国将来的脊梁”。习近平说,只有锲而不舍,中国才有未来。

人民网报道,2016年10月30日中国文联代表大会,2次引用鲁迅的话,“文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。”“不免咀嚼着身边的小小的悲欢,而且就看这小悲欢为全世界。”

在习近平关于文艺的讲话中,“鲁迅”曾多次出现。例如,2014年10月15日,习近平在文艺工作座谈会上的讲话中就曾6次谈及鲁迅,例如他谈到,“鲁迅先生说,要改造国人的精神世界,首推文艺。”““文艺批评就要褒优贬劣、激浊扬清,像鲁迅所说的那样,批评家要做‘剜烂苹果’的工作,‘把烂的剜掉,把好的留下来吃’。”2018年12月18日习近平在庆祝改革开放40周年大会上引用鲁迅名句:“什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。”

鲁迅精神是中国精神的组成部分,尤其是鲁迅的斗争精神值得推崇,在新时代也仍然需要斗争精神。习近平总书记多次强调,广大党员、干部必须发扬斗争精神、增强斗争本领,勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。

华夏民意网综合编辑

设为首页

设为首页 收藏本站

收藏本站